|

Riappropriarsi

della storia, una storia vissuta in prima persona, è un modo per

documentare stati d’animo e pensieri, per informare le generazioni

future di un possibile verità su un periodo della nostra giovinezza

vissuta con tanto ardore ed entusiasmo soffocati da eventi forse più

grandi di noi.

Di fronte a tale obiettivo non dobbiamo lasciarci prendere da

sentimentalismi o ricordi fini a se stessi, ma prendere atto con

scientifica crudezza ciò che veramente sono stati gli anni

cosiddetti di “piombo”, in particolar modo l’anno 1977.

Le istituzioni

In quell’anno ci furono grossi mutamenti in atto nello stato e nei

partiti “statalizzati”. La politica era gestita da un governo delle

astensioni, cioè il monocolore democristiano a guida Andreotti ,

sorretto dall’astensione di tutti i partiti di quello che allora si

definiva l’arco costituzionale. Un governo nato dalle elezioni del 20

giugno 1976, il primo governo dopo il 1948, con il PCI non

all’opposizione.

Un sistema di democrazia “conflittuale” controllata, dovuta proprio

all’ingresso del PCI nel governo. Cosicché i dirigenti e i singoli

militanti del PCI si sono distinti per la difesa di ogni istituzione

statale, per la volontà di repressione di molte lotte, per la

asfissiante sollecitazione ai “sacrifici” rivolta ai lavoratori.

Il culmine del processo involutivo del PCI sarebbe stato rappresentato

dalla legislazione di emergenza che nel ’77 diventa la base

dell’accordo fra i partiti dell’arco costituzionale ed è stata la

condizione per la cooptazione del PCI nell’area democratica e di

governo: per la prima volta nella sua storia il PCI si è dichiarato

favorevole a un massiccio restringimento delle libertà e delle garanzie

costituzionali e si è impegnato in campagne ideologiche – ultima quella

del referendum sulla legge Reale – dirette ad alimentare consenso

popolare nei confronti del processo di restaurazione autoritaria.

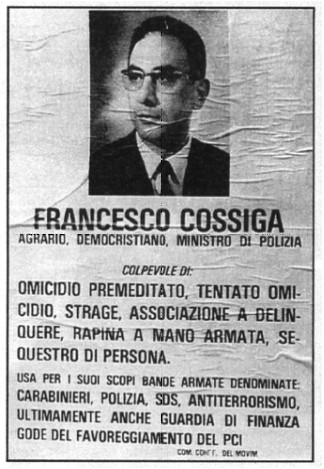

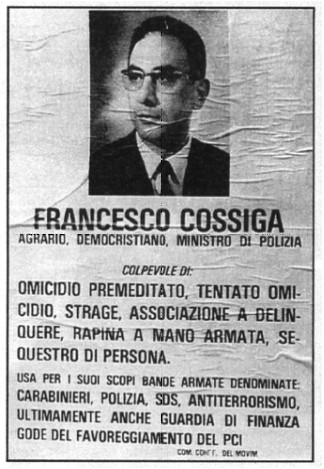

ANDREOTTI G . Presidente del Consiglio

COSSIGA F . Ministro degli Interni

FANFANI A . Presidente del Senato

INGRAO

P.

Presidente della Camera

MALFATTI

Ministro Pubblica Istruzione

L’appoggio comunista alla politica del governo fa si che il

conflitto si concentra verso il PCI oltre che verso la DC e lo stato.

Tale scontro, nella sua applicazione concreta, ha prodotto centinaia di

morti e feriti e nella stragrande maggioranza dei casi decisamente

innocenti. E’ chiaro che si da alle forze di polizia l’impressione

dell’impunità, si legittima l’uso dispiegato delle armi.

La gestione dell’ordine pubblico si fa pressante ed univoco verso la

repressione di ogni contrapposizione al sistema. La legge Reale (1975)

è la prima legge eccezionale per la tutela dell’ordine pubblico,

chiamandola ordine pubblico costituzionale. Ciò significa ordine

gerarchico di una società pacificata nelle sue contraddizioni di

classe, attraverso militarizzazione e repressione feroce, portando di

fatto alla trasformazione dello stato di diritto in stato di polizia.

Per i poliziotti e carabinieri che uccidono non solo immunità della pena, ma addirittura immunità dal processo.

Ci sono grosse restrizioni contro chi manifesta il dissenso a tale sistema, ad esempio:

articolo 5 riguardante i manifestanti

<<E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni

svolgentesi in luogo pubblico o aperto al pubblico facendo uso di

caschi protettivi o con il volto in tutto o i parte coperto mediante

l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il

riconoscimento della persona……..>>. Legge Reale

firmata da Leone , Moro, Gui. Nel febbraio del ’76 viene nominato

ministro dell’interno Cossiga dal governo presieduto da Andreotti

. A Roma il 2 febbraio ’77 vi è la prima apparizione dei poliziotti in

borghese delle squadre speciali di Cossiga .

1977

Il quadro politico istituzionale si complica per effetto di un

importante elemento di scontro fra stato e studenti: alla camera la

commissione pubblica istruzione impegna Malfatti a sospendere a

tempi indeterminato la circolare sui piani di studio. La circolare

vietava agli studenti di fare più esami nella stessa materia, e

smantellava di fatto la liberalizzazione dei piani di studio in vigore

dal ’68. Il progetto prevedeva l’introduzione di due livelli di laurea;

la suddivisione dei docenti in due ruoli distinti (ordinari e

associati); la creazione di una gerarchia piramidali di organi di

gestione, dove ai professori ordinari era garantita la maggioranza; il

controllo rigido sui piani di studio da parte dei docenti, l’abolizione

degli appelli mensili e il raggruppamento degli esami in due sessioni

estiva e autunnale; l’aumento delle tasse di frequenza, restando

inalterato il fondo per gli assegni di studio.

5 febbraio ’77 primo divieto di manifestare.

15 aprile ’77 il progetto di riforma Malfatti viene approvato dal consiglio dei ministri.

La vita politica e soprattutto sociale si configurava per opposte

fazioni le quali necessariamente dovevano entrare in conflitto e quindi

non vi era possibilità di crescita se non ad un caro prezzo.

La Piazza

La contestazione studentesca inizia sostanzialmente con il ferimento di

Guido Bellachioma , studente del collettivo di Lettere dell’università

di Roma, durante un’incursione nella città universitaria da parte dei

fascisti del Fuan. A Lettere si discuteva della circolare

Malfatti e delle iniziative da intraprendere fra le quali

l’abrogazione della stessa , l’autogestione dei seminari, garanzie per

il no intervento della polizia nell’Università e creazione di un

servizio d’ordine contro le provocazioni.

Intanto si alza il livello di scontro ed aumentano le aggressioni in

varie parti della città, vi sono le prime avvisaglie della copertura

delle forze dell’ordine in fatti delittuosi da parte dei fascisti.

Un pomeriggio si tiene un presidio antifascista davanti all’istituto

Fermi, contro il comizio di Almirante a Monte Mario. Alcuni fascisti

della sezione del MSI di via Assarotti sparano contro i militanti di

sinistra sotto gli occhi della polizia che presidia la sede missina.

Verso le 17,30 alcune centinaia di giovani assaltano la sede del MSI.

La polizia spara ed alcuni giovani e dei passanti vengono feriti. Sul

posto vengono ritrovati 200 bossoli di pistola.

Intanto la protesta contro la circolare Malfatti si estende alle

scuole medie e molti istituti vengono occupati dagli studenti che

praticano l’autogestione. Le autogestioni impongono una presenza

costante negli istituti e ciò favorisce la vulnerabilità degli

occupanti di fronte alle incursioni dei fascisti.

Si registrano i primi assalti alle scuole; davanti al Mamiani due

giovani vengono feriti dai colpi di pistola di un commando fascista,

uno in modo grave; al liceo Augusto un gruppo di missini della vicina

sezione di via Noto aggredisce gli studenti con una fitta sassaiola.

Gli studenti di sinistra sono bersaglio continuo da parte dei fascisti

anche lontano dalle sedi scolastiche. Infatti a Roma, il 29 marzo, una

squadra di fascisti delle sezioni missine di via Ottaviano e Balduina,

va all’assalto di un ristorante frequentato da militanti si sinistra,

all’arrivo della polizia i fascisti si coprono la fuga sparando

raffiche di mitra, provocando il ferimento di un agente e di un giovane

di passaggio. Altri intanto trovano riparo in una chiesa di via della

Conciliazione, dal tetto sparano raffiche di mitra contro le volanti

della polizia. Vengono arrestati undici fascisti, tra cui il figlio del

giudice Alibrandi , che saranno rilasciati dopo pochi giorni.

Nel frattempo il ministro dell’interno Cossiga inasprisce i

provvedimenti sull’ordine pubblico fino a vietare a Roma le

manifestazioni per tutto il mese di maggio.

Il 12 maggio, nella ricorrenza della vittoria referendaria sul

divorzio, i radicali indicono una festa a piazza Navona a cui aderisce

anche l’assemblea dell’università e i gruppi della nuova sinistra.

Scoppiano gravi incidenti tra i partecipanti e la polizia, rinforzata

nell’occasione da squadre “speciali” di poliziotti camuffate da

manifestanti. La manifestazione viene attaccata a piazza Navona e a

Campo di Fiori. A ponte Garibaldi le squadre speciali cossighiane

uccidono Giorgiana Masi , studentessa di 19 anni del liceo Pasteur di

Monte Mario. Gli scontri durano fino a tarda notte, almeno quattro

manifestanti e un carabiniere vengono feriti da colpi di arma da fuoco.

Il 16 maggio Cossiga rivendica la legittimità delle squadre

speciali e nega che i poliziotti abbiano fatto usa delle armi, viene

smentito vergognosamente dalle foto e dai filmati che testimoniano

l’uso massiccio delle armi da parte sia dei poliziotti in divisa che da

quelli in borghese, quest’ultimi significativamente abbigliati come i

manifestanti; il questore stesso conferma la presenza di almeno trenta

agenti in borghese durante gli scontri.

|